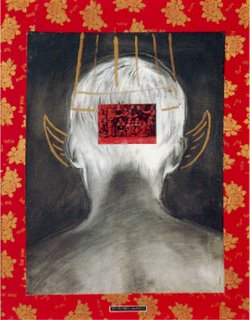

Harga Sebuah Keaslian

ILUSTRATED BY AGUS SUWAGE

ILUSTRATED BY AGUS SUWAGECUTI tahun ini saya habiskan di Yogya. Bukan sebagai turis, tapi sebagai orang biasa yang pernah menjadi warga Yogya selama 12 tahun. Saya mengunjungi beberapa tempat yang dulu merupakan bagian dari keseharian, seperti warung gudeg Mbah Kromo di jalan Gejayan, rumah Bu Kasmidi di Mrican (kepada keduanya saya berutang budi), warung SGPC (sega pecel/nasi pecel) di tepi Selokan Mataram, dan teman-teman yang setia menjaga keluhuran budi bahasa Jawa di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Letih menatap sekujur kota Yogya yang hiruk-pikuk, naik becak saya ke Museum Affandi di jalan Adi Sucipto, di tepi Sungai Gajah Wong. Bukannya sok nyeni, saya memang sangat menikmati karya seni lebih dari sekadar relaksasi. Itu pertama. Alasan kedua, percaya atau tidak (percayalah), tak sampai sehari setelah saya berkunjung ke sini, Affandi mengembuskan nafasnya yang terakhir. Saya lupa tanggalnya, tapi suatu hari pada paruh kedua tahun 1990, saya sempat menemui Sang Maestro yang terbaring di tempat tidur. Tidak ada siapa-siapa di kamar selain istrinya, Maryati.

Dia tak mengenal saya, itu tidak penting, toh saya juga tidak kenal dia kecuali karya-karyanya. Jadi, waktu itu saya hanya menyapa, ”Pak, semoga cepat sembuh, biar bisa melukis lagi.” Tak ada reaksi apa-apa kecuali tatapannya yang nanar. Mungkin saja dia ingin menyesali wajah saya yang mirip corak lukisannya: abstrak.

Dua alasan itulah yang membawa saya ke Museum Affandi, awal November silam. Di museum ini berdiri tiga galeri, selain rumah tinggal keluarga Affandi. Dari sekitar 1.000 lukisan yang tersimpan di sini, 300-an di antaranya merupakan karya Affandi. Di galeri I terpajang karya retrospektif sejak Affandi mengawali karirnya. Karena dianggap bernilai sejarah, lukisan-lukisan itu tidak dijual. Di galeri II, berkumpul karya teman-teman Affandi seperti Popo Iskandar, Hendra, Basuki Abdullah, Fajar Sidik, dan Rusli. Di galeri III, dipertunjukkan lukisan keluarga Affandi antara lain karya Kartika Affandi, anaknya.

Sebelum memasuki pintu galeri I, seorang pak tua menyapa saya, minta geretan api. Tubuhnya kurus seperti kurang gizi. Wajahnya seperti pelukis Joko Pekik, tapi lebih mirip Edmund Husserl, seorang filsuf Jerman yang meninggal tahun 1938 di Freiburg.

Tanpa berkata-kata, pak tua itu memberi isyarat dengan kepalanya. Dia masuk, saya mengikuti di belakangnya. Persis di depan kanvas besar dia berhenti. Di permukaan kanvas terlukiskan bentuk bulatan yang menyala dengan sapuan cat tebal. Sepertinya Affandi ingin melukis matahari. Lukisan itu tak bisa disebut masterpiece, tapi sungguh-sungguh karya Affandi. Jadi, tak dapat dianggap sepele.

Pak tua itu manggut-manggut, sambil mengisap kreteknya. Saya bergerak menuruti langkahnya menuju karya Affandi yang lain. Sebuah lukisan yang menggambarkan potret diri Affandi. Saya sangat menyukai satu ini. Tampak sekali tarikan garis di situ merefleksikan spirit pelukisnya yang garang.

Di bangku tengah, pak tua duduk, menghadap karya Affandi lainnya. Sikapnya acuh tak acuh terhadap karya abadi bermutu tinggi di galeri ini. Sambil berdehem saya duduk di sisinya.

“Anda tahu, tidak ada satu pun lagi sapuan asli dari Affandi di kanvas itu,” ujar dia membuka percakapan.

“Oya?” tanya saya bergairah.

Pak tua menggelengkan kepalanya.

“Kanvas ini sudah begitu sering ditambal, hingga Affandi kalau lewat sini sekarang akan bilang: ’hmmm, aku pernah membuat sesuatu mirip ini.’”

Saya melihat ke arah lukisan Affandi, seolah ingin mencari kepastian. Dahi saya berkerut. Saya hanya mengangguk netral.

“Dan, Anda tahu apa yang benar-benar aneh?” lanjut pak tua, ”kenapa orang datang jauh-jauh untuk melihat lukisan ini?”

Saya mengangkat bahu, tak mau terlibat.

Pak tua menoleh ke arah saya. “Karena lukisan ini asli Affandi. Kalau lukisan ini, eh, katakanlah, suatu gambar pemandangan kota yang membosankan, tidak akan ada orang datang. Nilai lukisan ini tinggi karena ia asli. Setidaknya yang disangka orang. Tapi sekarang, perhatikan. Misalnya … saya mencuri salah satu lukisan itu.”

Saya terkesiap, menanti ucapan pak tua lebih lanjut.

“Saya bilang misalkan,” ucap dia,”tentu saya tidak berani. Di sana-sini ada petugas. Lagipula lukisannya terlalu besar. Sukar sekali mengeluarkannya dari gedung ini. Tapi, andaikan berhasil. Saya hipnotis petugas itu dan hup … saya bawa pulang ke rumah. Tahu, apa yang akan terjadi?”

Saya menggeleng, tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi.

“Saya akan menjualnya, kan? Tapi setiap saya menawarkan kepada para kolektor, pasti mereka bilang: ’ya ya ya, lukisan itu karya Affandi yang dicuri dari Museum Affandi.’ Berani bertaruh, tidak akan ada orang yang berani memiliki. Tapi saya bisa mencari uang banyak, seandainya saya meyakinkan kolektor, bahwa lukisan itu suatu copy atas yang asli. Orang-orang akan memuji: ’bagus, saya beli.’ Maka, terasa olehmu keadaan dunia ini, anak muda?”

Lagi-lagi, saya menggeleng. Tapi kali ini disertai perasaan dungu teramat sangat.

“Begini. Di dalam ruangan ini lukisan itu hanya berharga kalau ia benar-benar asli. Di luar gedung ini ia hanya berharga kalau ia tidak asli.”

Kali ini saya mengangguk-angguk seperti burung perkutut di Pasar Burung Ngasem. Kami lantas berkeliling sebentar, sebelum akhirnya pak tua menghilang di balik kerumunan orang. Dia tak mengenal saya, itu tidak penting, toh saya juga tidak kenal dia kecuali kata-katanya yang berharga.

Jakarta, 29 Desember 2002

<< Home