Menyambut Kovach, Mengenang Seldes

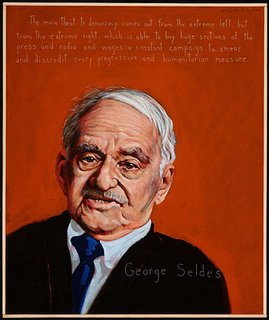

ILLUSTRATED BY ROBERT SHETTERLY

ILLUSTRATED BY ROBERT SHETTERLYProlog: 1 – 17 Desember 2003, Bill Kovach mengunjungi Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan Bali untuk meluncurkan bukunya Sembilan Elemen Jurnalisme yang dikerjakan bersama Tom Rosenstiel. Dalam bagian akhir ucapan terima kasihnya, Kovach dan Rosenstiel menulis, “Akhirnya kami berutang budi kepada wartawan-wartawan yang berkiprah sebelum kami, yang membantu menciptakan Amandemen Pertama dan kemudian memberinya makna ...”

Tulisan yang akan Anda baca di bawah ini ― dihimpun dari beberapa sumber ― sekadar menggenapi spirit lawatan Kovach di Indonesia; jurnalisme bermutu menuntut pengorbanan. George Seldes, seorang wartawan seangkatan Walter Lippmann adalah salah satu “korban”-nya.

-----------------------------

GEORGE SELDES, orang yang terlupakan dalam sejarah jurnalisme. Namanya tenggelam, jauh di bawah popularitas Bill Kovach, apalagi Walter Lippmann (1889 – 1974). Iseng menguji tingkat keterkenalan mereka, saya meng-klik setiap nama tersebut lewat www.google.com. Hasilnya, 40.800 situs yang terkait dengan Lippmann, 19.500 situs untuk Kovach, dan 9.320 untuk Seldes. Nama Goenawan Mohamad – ini puncak keisengan saya – 2.930 situs.

Ketika berpulang pada usia 104 pada 2 Juli 1995, nama Seldes tidak memperoleh banyak liputan dari pers. Sewaktu harian New York Times memberi dia obituari pendek, kebanyakan media malah mengabaikannya. Majalah Time menghargai Seldes dengan 40 kata, Newsweek tidak sepatah kata pun. Begitu pula The Nation, In These Times dan Extra!, apalagi media massa kiri.

Suatu hari di musim panas tahun 1992, untuk pertama kali Randolph T. Holhut menemui Seldes di rumahnya yang terbaring akibat stroke. Seldes tidak terlalu ingat pada peristiwa mutakhir, tapi ingatannya pada masa lalu luar biasa. Kondisi tubuhnya payah, sehingga tak bisa jalan tanpa bantuan. Pandangan matanya masih bagus, tapi pendengarannya buruk.

Holhut, seorang wartawan di New England, AS, semula berniat mewawancara untuk penulisan kolom berseri tentang kehidupan Seldes. Holhut datang lagi ke Vermont untuk penulisan buku terakhir Seldes, Witness to a Century, pada musim semi 1992. Buku ini mulai ditulis Seldes pada usia 96, sebagai ucapan perpisahan bagi orang-orang yang pernah mengenal dia. Membaca Witness, kisah Holhut, seperti duduk di depan serambi depan rumah, mendengar kisah-kisah masa lalu seorang kakek kepada cucunya.

Menurut Holhut, ada tiga nama besar wartawan independen di Amerika: Lincoln Steffens, I.F. Stone dan George Seldes. Steffens dan Stone merupakan dua dari tiga terbaik. Sejumlah artikel dan buku-bukunya seperti The Shame of the Cities, Steffens – bersama Will Irwin, Ida Tarbell dan Upton Sinclair – memukau publik dengan seni muckracking (sebelum istilah investigasi dalam jurnalisme diperkenalkan) sepanjang dekade pertama abad 20.

Stone, seorang reporter kawakan dari Washington, menerbitkan I.F. Stone's Weekly sejak 1953 hingga 1971. Laporan berkala yang ditulisnya sungguh-sungguh melawan pers mainstream Amerika kala itu. Seluruh pekerjaan yang nyaris dilakoninya sendiri menginspirasi generasi baru penulis aliran kiri. Steffens dan Stone dikenal sebagai wartawan sekaligus sejarahwan. Seldes tidak samasekali. Sejarah melupakan kehidupan dan karyanya. Padahal, Seldes terkait erat dengan reputasi Steffens dan Stone.

Kisah tentang George Seldes adalah cerita tentang abad 20. Dia menulis 21 buku yang mencerminkan seorang wartawan investigatif dan – ini yang terpenting – independen. Dialah saksi mata dan pelaku sejumlah peristiwa penting sepanjang abad 20. Seldes merupakan

satu dari empat wartawan yang masuk ke Jerman beberapa saat Perang Dunia I berakhir.

Tahun 1922 di Rusia, Seldes bertemu Vladimir I. Lenin, Leon Trotsky, dan para pendiri Uni Soviet. Selama setahun dia melakukan reportase di sana hingga pemerintah Soviet mengendus muslihatnya menghindari sensor. Dia menulis kronik awal berkuasanya Benito Mussolini di Italia pada 1920-an. Di sini, dia juga terpaksa hengkang karena menolak permintaan untuk menulis sesuai keinginan penguasa fasis. Bersama istrinya, Helen Larkin, dia bertolak ke Spanyol pada pertengahan 1930-an. Dia melaporkan peristiwa penggulingan pemerintahan terpilih secara demokratis oleh Jenderal Fancisco Franco yang dibantu Jerman dan Italia.

Perlawanannya terhadap sensor dan sikap berat sebelah media Amerika kelompok sayap kanan, dituangkan lewat penerbitan berkalanya, In Fact. Koran kecil – terbit sejak 1940 - 1950 – ini terjual sebanyak 176 ribu eksemplar. Meski begitu, independensinya menulis berita di atas nilai-nilai kebenaran, membuat Seldes tersingkir oleh arus utama pers Amerika.

Seldes lahir di Alliance, New Jersey, pada 16 November 1890. Memulai debutnya sebagai reporter di harian Pittsburgh Leader pada usia 19, sebelum jadi redaktur malam di harian Pittsburgh Post lima tahun kemudian. Setelah setahun mengambil kuliah di Universitas

Harvard – atas desakan kakaknya, Gilbert, penulis buku The Seven Lively Arts – dan menjadi penulis budaya, dia pergi ke London pada 1916 untuk bekerja di kantor berita United Press.

Sesaat usai Perang Dunia I meletus, pada 1917 dia meninggalkan United Press menuju Paris. Dia terpilih sebagai G-2-D – seksi pemberitaan di bawah koordinasi Jenderal John J. Pershing – atau koresponden yang diakreditasi sebagai wartawan perang untuk Marshall Syndicate. Setahun kemudian, dia menjadi redaktur pelaksana edisi Angkatan Darat AS di harian Chicago Tribune. Tugas ini yang membawa dia ke fase penting dalam karirnya: mewawancarai panglima tertinggi Angkatan Darat Jerman, Paul von Hindenburg.

Dalam wawancara, Hindenburg menyatakan peranan vital Amerika dalam kekalahan Jerman. “Pasukan Amerika,” ungkap Hindenburg, ”memenangi Perang Dunia ini lewat pertempuran di Argonne.” Para pembaca suratkabar Amerika tak pernah membaca kalimat tersebut. Menurut Seldes, penyensoran yang dilakukan Marshall tersebut justru membingungkan dunia. Karena berita yang ada mengesankan Jerman tidak kalah dalam pertempuran, tapi dikhianati kalangan sendiri oleh kaum sosialis, komunis, dan Yahudi. Belakangan diketahui bahwa inilah kebohongan utama yang dilakukan pendukung Nazisme.

“Kalau saja wawancara dengan Hindenburg lolos dari sensor si tolol Pershing waktu itu, pasti akan menjadi headline di seluruh dunia dan niscaya mengubah persepsi jutaan orang tentang sejarah,” tulis Seldes dalam Witness, ”itu juga akan menghancurkan pengaruh Hitler, mencegah terjadinya Perang Dunia II – suatu peristiwa terburuk dalam sejarah kemanusiaan – dan pasti akan menjadikan masa depan manusia lebih baik.”

Seldes menghabiskan 10 tahun reportase di Eropa untuk Chicago Tribune. Selama itu pula dia menyongsong peristiwa penting, di antaranya pergolakan di Uni Soviet. Ketika Seldes ke Rusia, pemimpin Revolusi Rusia, Lenin, baru saja ditumbangkan oleh Partai Komunis.

Di Moskow 1922, ratusan orang – dari pimpinan Partai Komunis, orator hingga anggota parlemen – berkumpul memperingati lustrum pertama Revolusi Rusia. Mereka mengusung tema “Internasional Ketiga.” “Situasi di ruangan begitu ramai. Tiba-tiba kami mendengar kegaduhan di pintu masuk,” Seldes bersaksi, ”kami melihat seorang lelaki berbadan kecil bertengkar dengan beberapa penjaga. Dialah Lenin yang rupanya tidak diperbolehkan masuk.” Toh, Lenin lantas berhasil masuk, menerima sambutan tepuk tangan yang meriah.

Usai Lenin berorasi dan pertemuan ditutup, di tengah hiruk-pikuk Seldes bersama beberapa wartawan Amerika mencoba mewawancarai orang kuat di Rusia itu. “Seseorang bertanya dalam bahasa Inggris,” kisah Seldes, ”tapi dia menjawab ‘I speak her, ze English, not zo vor goot’. Dia mulai menjawab dalam bahasa Jerman yang untungnya dapat saya kuasai.”

Seldes berada setahun di Uni Soviet meliput Lembaga Bantuan Kemanusiaan Amerika (American Relief Administration/ARA) yang tengah menolong korban kelaparan. Setiap berita yang akan keluar disensor oleh penguasa. Seldes dan wartawan lain yang bertahan pada prinsip kebenaran dalam reportasenya, punya cara menghindari sensor. Berita dikirim melalui kurir diplomatik ARA yang bebas dari pemeriksaan pemerintah Rusia “Kami melakukannya seperti menulis surat yang dimulai dengan kata ‘dengan hormat’, lalu bagian berita, dan diakhiri dengan kata ‘hormat kami’ sebelum dikirim ke London,” jelas Seldes.

Malang tak dapat ditolak, ulah Seldes tercium. Mei 1923, pembesar Rusia mengusir dia. Para wartawan lain seperti Walter Duranty dari harian New York Times mengalah pada penyensoran. “Duranty bilang kepada saya, bahwa pekerjaan bergengsi di Amerika adalah

menjadi wartawan Times,” ujar Seldes, ”tak seorang pun mau kehilangan kesempatan itu (meski harus mengalami sensor).”

Boleh dibilang Seldes merupakan kelompok wartawan pertama Amerika yang berani menulis “apa adanya” tentang fasisme. Tahun 1925, Chicago Tribune menempatkan Seldes di Italia, saat Mussolini mulai berkuasa. Setiap wartawan memiliki salinan pengakuan seseorang yang membunuh Giacomo Matteoti (pemimpin Partai Sosialis sekaligus seteru politik Mussolini). Dokumen tersebut sangat jelas mengindikasikan Mussolini di balik peristiwa itu, toh tak seorang pun berkeinginan menerbitkannya. ”Saya tetap menulisnya,” cetus Seldes.

Berita yang ditulis Seldes ini menghiasi halaman depan Chicago Tribune edisi Paris. Tapi berita itu pula yang memaksanya bergegas ke luar dari Italia setelah sekelompok orang berbaju hitam mencoba membunuh Seldes. Suratkabar utama Amerika pada masa itu memang tengah mendukung fasisme. Mereka beranggapan Mussolini mereformasi Italia dan menjadikan perekonomian di sana lebih baik. “Ini justru menjadikan para wartawan makin sulit melaporkan kejadian sebenarnya,” kata Seldes.

Seldes dikirim ke Meksiko pada 1927, ketika pemerintah AS sedang merebut kembali hak atas pertambangan perusahaan AS yang sebelumnya dicuri oleh penduduk setempat. Dia menulis serial isu tersebut untuk Tribune beberapa saat. Isu yang dimuat ternyata telah disensor untuk menyesuaikan pandangan politik Kolonel Robert McCormack, pemilik dan penerbit Tribune. Seldes menilai sikap McCormack sangat ironis. Terhadap para wartawan yang bertugas di Eropa, McCormack mendukung kebebasan menulis berita sebenar-benarnya. Tapi tidak untuk para wartawan domestik. Pengalaman ini meyakinkan Seldes – wartawan tidak bisa menikmati kebebasan – hingga dia meninggalkan Tribune dan menulis sesuai keinginannya.

Seldes berhenti dari Tribune tahun 1929, melanjutkan obsesinya sebagai wartawan independen. Dua buku pertamanya, You Can’t Print That! (1929) dan Can These Things Be! (1931) merupakan catatan sejarah yang tak pernah dilaporkannya di Tribune. Buku berikutnya, World Panorama (1931), bahkan merupakan catatan naratif tentang sejarah pasca Perang Dunia I.

Tahun 1932, dia menikahi Helen Larkin, seorang mahasiswi psikologi di Sorbonne. Mereka bertemu di sebuah pesta pada 1929 di Paris. Seldes antusias bercerita tentang pengalaman yang mencekam di Uni Soviet. Dia juga bercerita tentang perlawanannya terhadap rezim diktator komunis. Di lain pihak Helen berniat bekerja pada Ivan Pavlov, seorang psikolog Soviet, kelak setelah studinya selesai. Ini membuat perasaan Helen tidak nyaman karena Seldes seolah

menyindir. “Saya tak berharap akan bertemu Anda lagi, Mr. Seldes,” ucap Helen.

Mereka bertemu lagi tiga tahun kemudian, tanpa pernyataan cinta pada pandangan kedua. Setelah tiga minggu berpacaran, mereka menikah di Paris. Dengan pinjaman uang 5 ribu dolar AS dari Sinclair Lewis, mereka membeli rumah di Woodstock, Vermont. Helen membantu seluruh proyek penulisan Seldes sampai dia meninggal tahun 1979. Usai menyelesaikan penulisan riwayat Gereja Katolik (The Vatican: Yesterday-Today-Tomorrow) dan hipokrisi industri alat perang (Iron, Blood and Profits) pada 1934, Seldes mulai melengkapi laporannya tentang kehidupan Mussolini (Sawdust Caesar) sampai tahun 1935. Sejak itu, Seldes memfokuskan perhatiannya pada isu kebohongan pers Amerika, seperti Freedom of the Press (1935) dan Lords of the Press (1938). Dalam buku Freedom, misalnya, Seldes berpendapat, ”Bukan pemerintah, pengiklanlah penguasa utama yang menekan kebebasan pers Amerika.” Tekanan tersebut biasanya tidak langsung. Pers sendiri yang “menyesuaikan diri” tanpa diminta, pada keinginan pengiklan.

Dalam rentang waktu pengerjaan dua buku tersebut, suami istri ini berangkat menuju Spanyol (1937), meliput Perang Saudara di sana untuk harian New York Post. Jerman dan Italia yang di belakang kekuatan pasukan Jenderal Franco, memanfaatkan Spanyol sebagai tempat uji coba senjata dan taktik yang licik. Kaum Republiken yang berjuang merebut kembali negerinya memang menang dalam hal jumlah. Tapi, ”Mereka tak bersenjata, tak punya makanan atau obat-obatan. Pers juga tak memihak perjuangan mereka; sebaliknya pers menjulukinya Kaum Merah (komunis) dan membiarkan mereka tewas,” tutur Seldes kesal.

Suratkabar utama Amerika kala itu hanya melihat dari perspektif Franco, yang digambarkan sebagai pembebas dari komunisme Spanyol. Ini mirip pencitraan terhadap Mussolini dan Hitler yang membebaskan negerinya dari ancaman Kaum Merah. New York Post merupakan sedikit dari harian Amerika yang meletakkan “perspektif lain” pada pemberitaan tentang Perang Saudara tersebut. Tapi akhirnya harian ini mengalah dari tekanan sayap kanan dan gereja Katolik Amerika – keduanya pendukung Franco – yang sebelumnya sempat mengancam boikot. Hal ini mengilhami lebih dari tiga buku Seldes seperti You Can’t Do That! (1938) yang melaporkan penindasan sayap kanan terhadap hak-hak sipil di Amerika; The Chatolic Crisis (1940) yang mengungkapkan keterlibatan gereja dalam organisasi fasisme; dan Witch Hunt (1940) yang memaparkan penyiksaan Kaum Merah di Amerika.

Spanyol jadi katalis bagi Seldes memulai penulisan isu-isu penting sambil membongkar kepalsuan media massa lewat laporan berkalanya, In Fact. Dengan percaya diri Seldes – sebagaimana tercantum dalam masthead – menulis motto An Antidote for Falsehood in the Daily Press (Penawar bagi Kebohongan Suratkabar). Seorang kritikus pers, A.J. Liebling, dalam bukunya The Wayward Pressman (1947) mengomentari, ”In Fact adalah pengganggu kecil yang bagus, persembahan luar biasa dari seorang lelaki dan istrinya.”

Edisi pertama In Fact, mengetengahkan kaitan rokok dan penyakit kanker. “The Nation, The New Republic, The Progressive … tak satu pun dari harian itu menulis isu ini,” kenang Seldes, “selama 10 tahun, kita hidup bersama rokok sebagai racun legal yang kita beli di Amerika.” Isu-isu terpinggir seperti itu yang diangkat Seldes. Para wartawan yang tulisannya tidak dimuat di harian tempatnya bekerja, sering memberikannya kepada Seldes dengan diam-diam. In Fact pun sukses. Ini memperlihatkan banyak orang seperti Seldes di Amerika percaya, tak ada kebenaran yang mereka peroleh dari suratkabar yang ada.

Dekade In Fact, begitu Seldes menyebutnya, menghasilkan empat buku penting. Pertama, “The Facts Are …” (1942) memperlihatkan bagaimana pers Amerika menyesatkan khalayak. Kedua, Facts and Fascism (1943) mengungkapkan motif bisnis di balik fasisme di Eropa dan Amerika. Ketiga, 1000 Americans (1947) memaparkan daftar orang dan perusahaan yang mengendalikan Amerika. Keempat, The People Don’t Know (1949) menjelaskan asal-usul Perang Dingin.

Penindasan terhadap Kaum Merah yang tiada henti dan keputusasaan Kaum Kiri Liberal memaksa Seldes menghentikan In Fact tahun 1950. “Saya dianggap komunis,” ujar Seldes, ”saya tidak pernah, sekali pun tidak akan pernah menjadi komunis, meski Earl Browder (pemimpin Partai Komunis AS) meminta saya bergabung.”

Federal Bureau of Investigation (FBI) memuat daftar – dibuat oleh agen J. Edgar Hoover – pembaca In Fact. Banyak dari mereka lantas membatalkan niat berlangganan karena takut dicap subversif. Beberapa kolumnis suratkabar, terutama Westbrook Pegler, George

Sokolsky, dan Fulton Lewis Jr. seringkali melempar fitnah terhadap Seldes. “Mereka memang bangsat,” maki Seldes, ”mereka menulis dengan mengatakan saya dibayar Rusia lewat agennya yang datang setiap minggu ke kantor saya. Sayang, saya tidak punya uang untuk menggugat mereka. Penasihat hukum saya bilang, ini akan selesai bertahun-tahun. Mungkin saya memenangi gugatan itu, yang jelas habis itu saya pasti tak punya uang sepeser lagi. Tak ada cara yang bisa saya lakukan untuk melawan mereka.”

Seldes mencurahkan waktu, karir, dan kehidupannya selama bertahun-tahun untuk In Fact. Pandangannya tentang pers Amerika tertuang dalam empat buku, masing-masing Tell the Truth and Run (1953), Never Tire of Protesting (1968), Even The Gods Can’t Change History (1976), dan Witness to a Century (1987). Dia juga mengumpulkan gagasan dan kutipan terbaik dari para pemikir besar dunia ke dalam dua buku, The Great Quotations (1960) dan The Great Thoughts (1985).

Faktanya, nama Seldes dalam sejarah jurnalisme benar-benar terkunci di antara kebesaran nama Steffens dan Stone. “Lincoln Steffens adalah bapak baptis kita semua,” Seldes merendah, ”dia memang lebih berpengalaman ketika saya bertemu dengan dia tahun 1919. Dia seorang wartawan investigatif pertama dalam dunia pers. Sering dia mengingatkan, jangan memulai sesuatu dengan imbalan reputasi yang buruk. Tapi saya tidak cemas karenanya.”

Steffens mengilhami Seldes untuk menjadi seorang wartawan investigatif. Sebaliknya, Seldes mengilhami Stone untuk mendirikan suratkabar. “Dia ingin menghidupkan kembali In Fact yang sudah saya tutup,” ujar Seldes, ”tapi saya mengingatkan betapa buruknya risiko yang mesti ditanggung. Lalu, saya berikan daftar pelanggan yang kami sebut Kebebasan Lima Dolar sebelum dia serius mendirikan suratkabarnya.”

Bagi orang yang menyaksikan dan terlibat dalam banyak peristiwa bersejarah, Seldes termasuk lelaki yang rendah hati. Dia samasekali bukan tipe orang yang suka bernostalgia pada kenangan-kenangan manis. “Sungguh sulit memahami betapa bobroknya suratkabar pada masa itu,” kenang Seldes, ”semua sama bejatnya. Mutu suratkabar sekarang jauh lebih bagus.”

Tak ada yang sia-sia dari usaha Seldes. Dialah orang pertama yang menulis bahaya rokok, pada saat sedikit sekali orang Amerika menyadarinya. Dia menjadi penulis pertama yang memelopori pembelaan kepentingan konsumen (consumer reporting). In Fact yang mengilhami lahirnya pers kritis, diadopsi oleh media politik yang bertahan hingga sekarang seperti The Nations, The Progressive, Mother Jones, Tikkun, Utne Reader, In These Times, Z, dan Village Voice.

Meski berada di tengah banyak pertempuran, tak membuat Seldes bersikap konformis pada ideologi tertentu. Sebaliknya, dia terus menemukan kebenaran dan membiarkan fakta berbicara sendiri. Oleh sebagian orang, dia dianggap Kaum Kiri tapi kenyataannya dia menolak ideologi politik Kiri ortodoks dan sektarian. Tulisannya mencerminkan seseorang yang berpandangan terbuka dan tidak memihak. “Tengah-tengah jalan memang tempat yang ramai. Di sana bahkan banyak kendaraan besar yang siap menggilas; radikalisme dan reaksi pasti mendorong kita memilih Kiri atau Kanan,” tulis Seldes dalam bukunya Tell the Truth and Run.

Frasa “tell the truth and run”, menurut Seldes, merupakan peribahasa kuno orang Yugoslavia. “Banyak orang tidak suka pada judul itu,” kata dia, ”mereka bilang, mestinya Tell the Truth and Stay (Katakan Kebenaran dan Tetaplah). Tetap tapi mati! Menurut saya, lebih baik kita lari dan mencari kesempatan lain untuk mengatakan kebenaran.”

Bicara tentang bagaimana dia bisa melampaui waktu satu abad, dia membagi tiga resep, ”Saya tidak minum alkohol, saya setia hanya pada perempuan yang saya kawini selama hampir 50 tahun, dan saya berhenti merokok sejak 1931.”

“Sayalah satu-satunya orang dalam keluarga yang mencapai usia 100 tahun, saya sendiri tidak tahu kenapa. Sekarang saya hanya berbaring seharian di tempat tidur. Padahal, saya ingin keluar dan berteriak bahwa sayalah jahanam di Amerika. Saya tak bisa keluar, karena dokter melarang saya pergi jika tidak ditemani. Saya telah merencanakan penulisan sebuah buku yang nanti berjudul To Hell with the Joys of Old Age. Penerbit bilang, membaca judulnya saja pasti buku itu laku sekitar 20 ribu eksemplar. Saya tidak tahu, apakah masih ada waktu untuk saya,” tutur Seldes lirih.

Usai pertemuan pertama, Holhut mengunjungi dia secara rutin. Sering mereka menikmati makan siang di rumah Seldes, di Hartland-Four-Corners, Vermont. Seldes tua sangat menyukai es krim coklat yang dihiasi biskuit oreo di atasnya. Semangkuk besar bisa habis. Setelah makan siang, biasanya Holhut meminta dia bercerita sekuatnya. Meski berulang kali cerita yang sama, Holhut merasa tak bosan mendengarnya.

Holhut tak habis pikir, bagaimana mungkin seorang saksi banyak peristiwa bersejarah bisa diabaikan begitu saja oleh kalangan media? Padahal, pada kursus penulisan kolom para wartawan Amerika, buku-buku Seldes acapkali direferensi. Bagi Holhut, buku-buku Seldes mudah dipahami dan sangat membantu. Inilah yang memunculkan ide untuk menerbitkan antologi karya Seldes yang berisikan otobiografi, peristiwa bersejarah abad 20 versi Seldes, kritik terhadap pers, dan kisah petualangannya. Holhut menawarkan ide ini kepada Timothy, keponakan Seldes, seorang agen buku sastra di New York. Ide ini menjadi kenyataan setahun kemudian, sejak Holhut berbincang pertama kali dengan Seldes di kamarnya. Di kamar ini pula, bersama Seldes Holhut menandatangani kontrak penerbitan buku The George Seldes Readers yang disuntingnya. Diterbitkan oleh teman lama seldes, Lyle Stuart, di bawah bendera Barricade Books.

“Mungkin saya tak bisa hidup lebih lama untuk menikmati royaltinya,” ujar Seldes hari itu. Seldes telah mengistirahatkan mesin tiknya. Tapi, dia tampak bahagia, merasa orang lain membantu mengangkat beban berat di pundaknya. Lebih dari sekadar royalti, buku ini merupakan pengakuan dan penghargaan yang tak pernah dia dapat sebelumnya.

Jakarta, 5 Desember 2003

<< Home